Всеволод Юрьевич Большое гнездо.

А.А. Керсновский про Милютинскую реформу. Часть 4.

Схема сражения на реке Чолок.

Записка Императора Николая I о войне с Турцией.

Сопвич Саламандер (Sopwith Salamander).

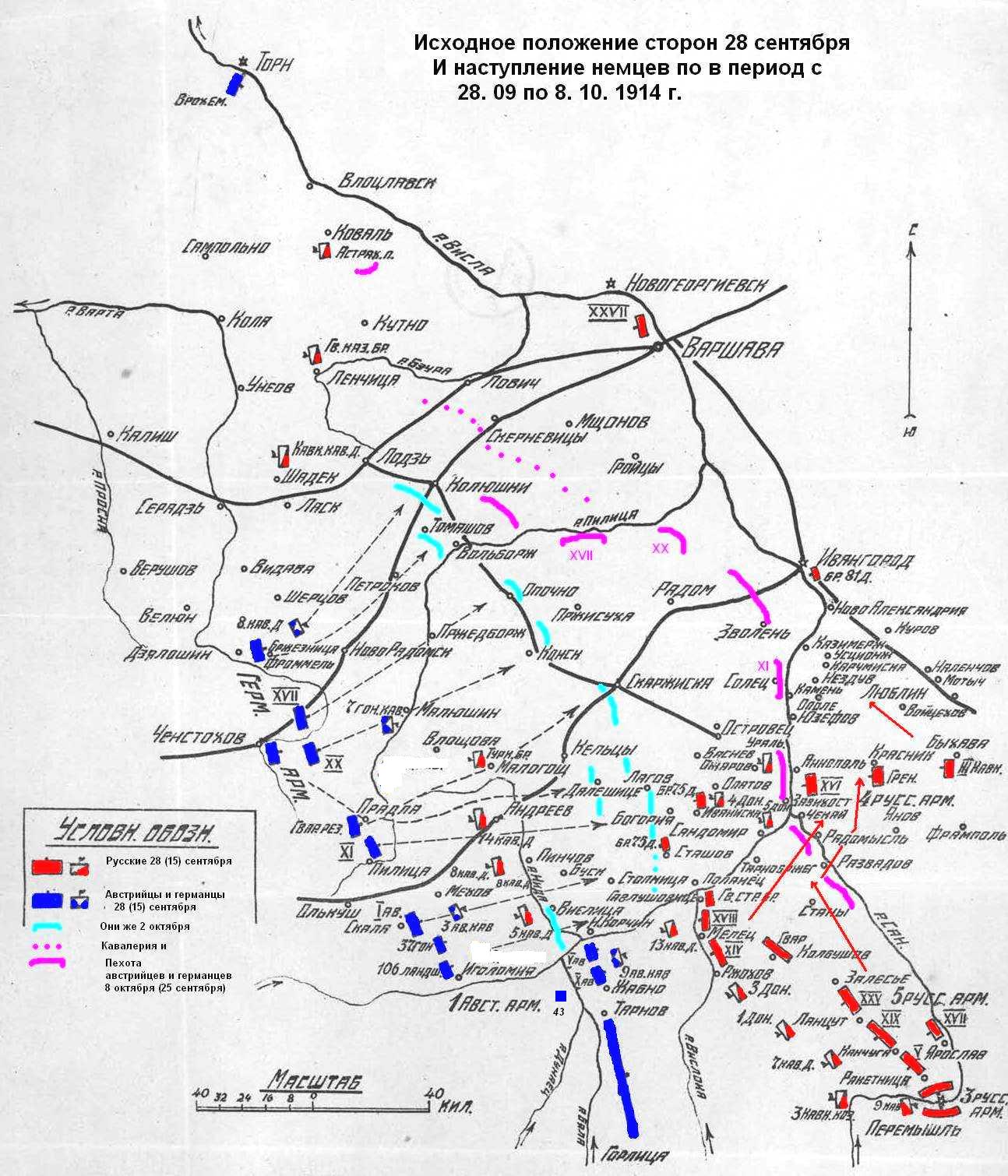

Итак, немецкие армии перешли в ожидаемое русскими наступление 28 сентября 1914 года. В этот день началось выдвижение вперед конных авангардов, а пехота перешла в наступление только 30 сентября с рубежа реки Нида

В этот же день сводный кавкорпус генерала Новикова обнаружил продвижение противника вперед по всему фронту от верхней Вислы до Пилицы. Конечно, колонны пехоты с артиллерией русские кавалеристы не обнаружили, но они заметели перемещение на восток вражеской кавалерийской завесы и столкнулись с пехотными авангардами. Новиков смог сразу отправить сообщение в штаб Юго-Западного Фронта, пользуясь тем, что телеграфная сеть к западу от Вислы еще работала.

Таким образом, русские военачальники сразу узнали о наступлении противника, и эффект неожиданности был немцами потерян. А поскольку, перейдя в наступление, немцы далеко не сразу вступили в соприкосновение с русскими армиями, у последних было более чем достаточно времени для контрманевра.

Первым шагом контрманевра стало запоздалое решение о переброске 2-й армии в составе трех корпусов в Варшавский укрепрайон. Приказ о начале перегруппировки был отдан уже 29 сентября. А уже 1 октября возникла идея усилить 2-ю армию парой корпусов из армий Северо-Западного фронта. Также в эти дни Ставка выказала желание усилить группировку, которой предстояло атаковать германскую 9-ю армию еще и 5-й армией, однако решение о том, как будет использована эта армия, должен был принять командующий Юго-Западным Фронтом.

Одновременно возник и черновой план операции против германцев. Генералу Иванову предстояло объединить в своих руках руководство всеми армиями, участвующими в операции на левом берегу Вислы. И после перегруппировки армий (не ранее 5 октября, судя по планам перегруппировкт) предполагалось перейти в наступление, нанося основной удар правым флангом, т.е. 2-й армией. Активная роль должна была достаться и 4-й армии, которой предстояло наносить удар из района Ивангорода. Но до завершения перегруппировки все армии получали пассивные задачи, вроде обороны правого берега Вислы и обороны плацдармов на левом берегу.

Причем в самом начале операции получила пассивную задачу 4-я армия, что приостановило ее продвижение к Ивангороду. И вот это была неоправданная перестраховка, поскольку противнику до Средней Вислы предстояло продвигаться не менее 5 – 6 дней. За это время для прикрытия Вислы можно было стянуть всю кавалерию Юго-Западного Фронта, которой было бы достаточно для выполнения этой задачи даже в случае, даже если бы 9-я армия не успела бы занять свой участок.

Идея объединить все силы, принимающие участие в операции, в руках одного командующего фронтом была, конечно, здравой. Однако, получалось так, что Иванов руководит семью армиями и одной армейской группой (всего около 60 пехотных дивизий и 15 дивизий кавалерии). Понятное дело, ни он, ни его штаб не могли справиться с таким объемом работы. При этом объединение трех армий, действующих в Галиции в одну группу, руководимую генералом А. А. Брусиловым, мало меняло ситуацию, поскольку у Брусилова не было полномочий командующего фронтом, не было фронтового штаба и необходимых транспортных и тыловых структур. И раз уж количество активных армий увеличилось до 9 (и должно было еще возрасти, так как намечалось прибытие нескольких корпусов с окраин Империи), Ставке следовало сформировать для действий на левом берегу Вислы новый Фронт, пользуясь продолжающейся оперативной паузой.

| Предыдущее: Силы русских в Варшавско-Ивангородской операции. Часть 2. | Следующее: Начало операции. Часть 2. |

Вернуться в содержание: Русский фронт Первой Мировой Войны.

Вернуться в начало раздела: Варшавско-Ивангородская операция.

Для связи: Общие темы | По теме ПМВ.

Списки страниц: ПМВ-приложения || ЭИЧЦ || ФФВВ || КрыВо || АДрРу || КорВИО